リバーフロント研究所 /研究テーマ /多自然川づくり /2024年 欧州近自然川づくり調査報告

今回イギリスとスイスに行き、考えたことをお話します。 洪水制御と自然共生を両立するというのは、聞き慣れないと思いますが、今日は、それを可能とする自律駆動型河道の創出という話をします。 原動力は、自然法則とその定量化や測定で、その掛け算としてその技術が実現できるのではないかという話です。

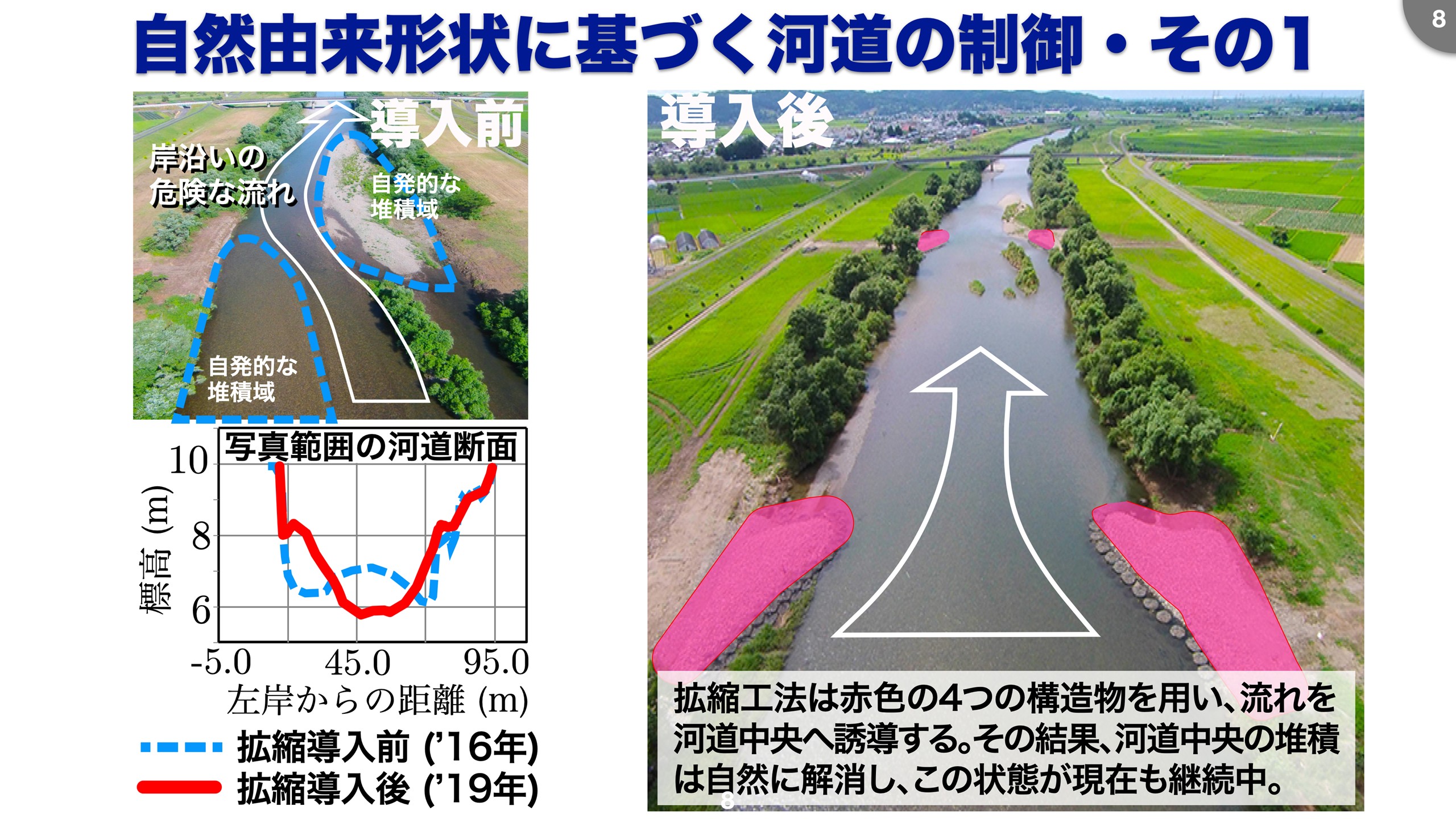

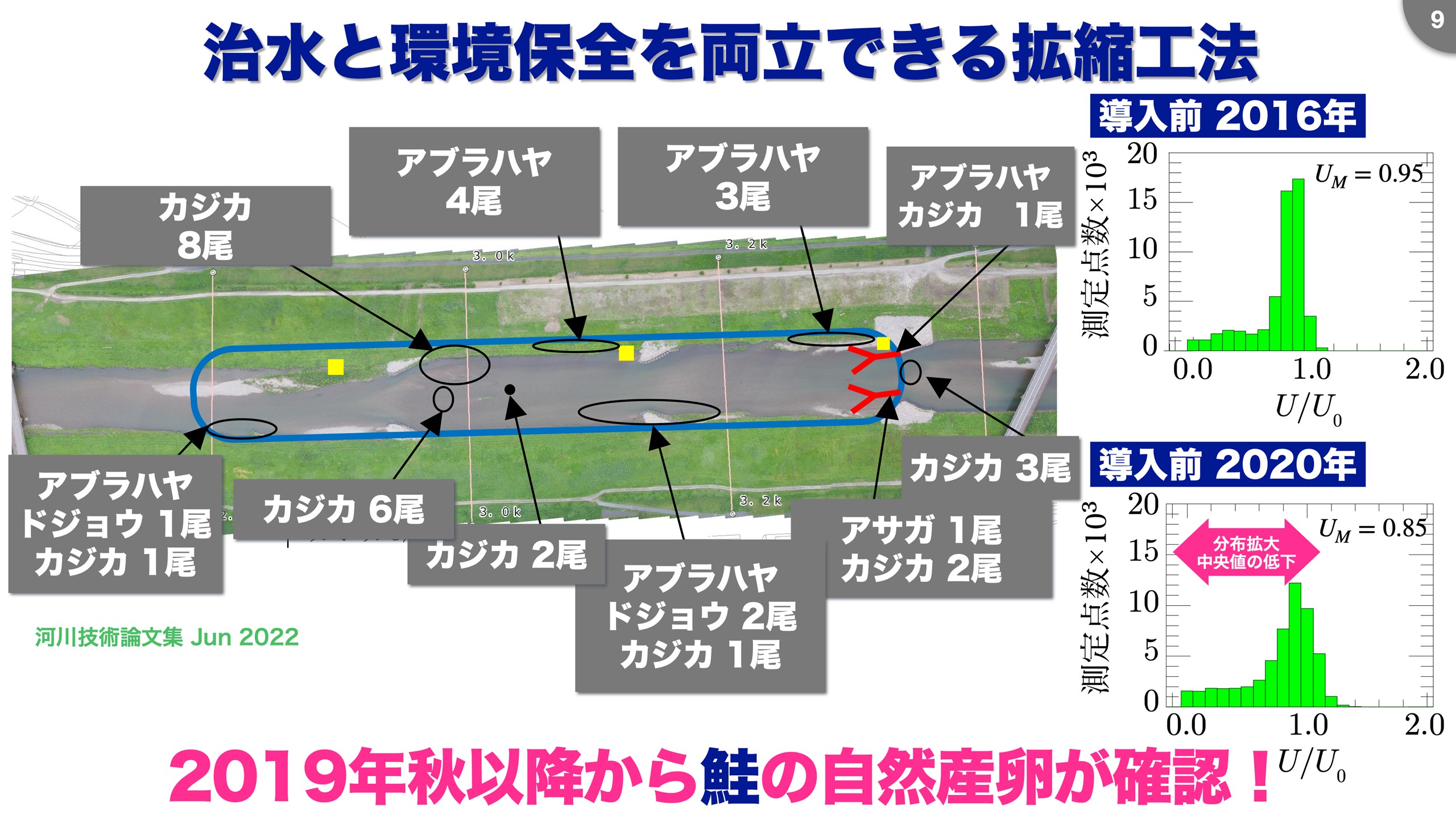

今回、イギリスとスイスでは、ネイチャーポジティブの関連事業を見ました。 そこに治水が不在なわけではなく、治水と環境保全を両立する技術が作られていました。 こういう目的を実現するために、私は、8年ほど前から、北陸地方整備局管轄の河川で「自己組織化現象」という生物学でよく使われているキーワードに着目し、「拡縮工法」という河道の制御の開発に取り組んできました。 これが成功しているので、一つ目の話題として、今回の調査で見てきた環境保全の実装法の一つとして話します。

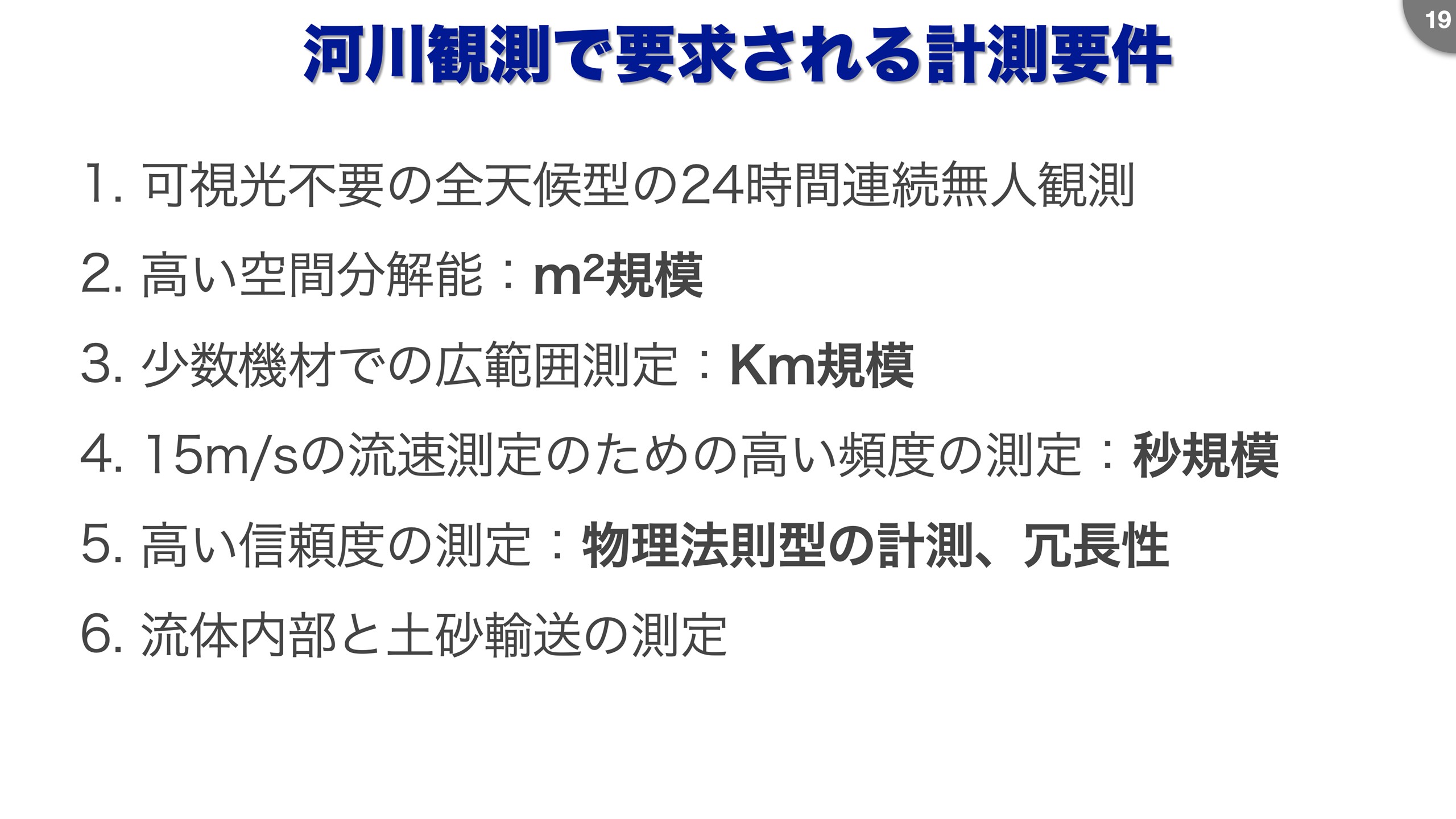

次に、河川の測定についてですが、日本も欧州も新しい技術は意外と導入が進んでいないと思います。 川についての高い分解能での定量評価ができないと、洪水時の振る舞いと年間の99%とも言える普段の振る舞いについて、今以上の理解を深めることができないと思います。 洪水時の測定・観測は今後も重要ですが、ネイチャーポジティブや生物多様性の視点では平常時の川の振る舞いも今まで以上の解像度で捉える必要性が増すと考えています。

二つ目の話題は、現在より格段に実河川の洪水時及び平常時の理解ができるようになったとき、河川の制御、制御には抑圧のニュアンスが含まれていると思いますが、制御の先にある、河川と人間の共生が現実的な視野に入ってくるのではないかという話をしたいと思います。

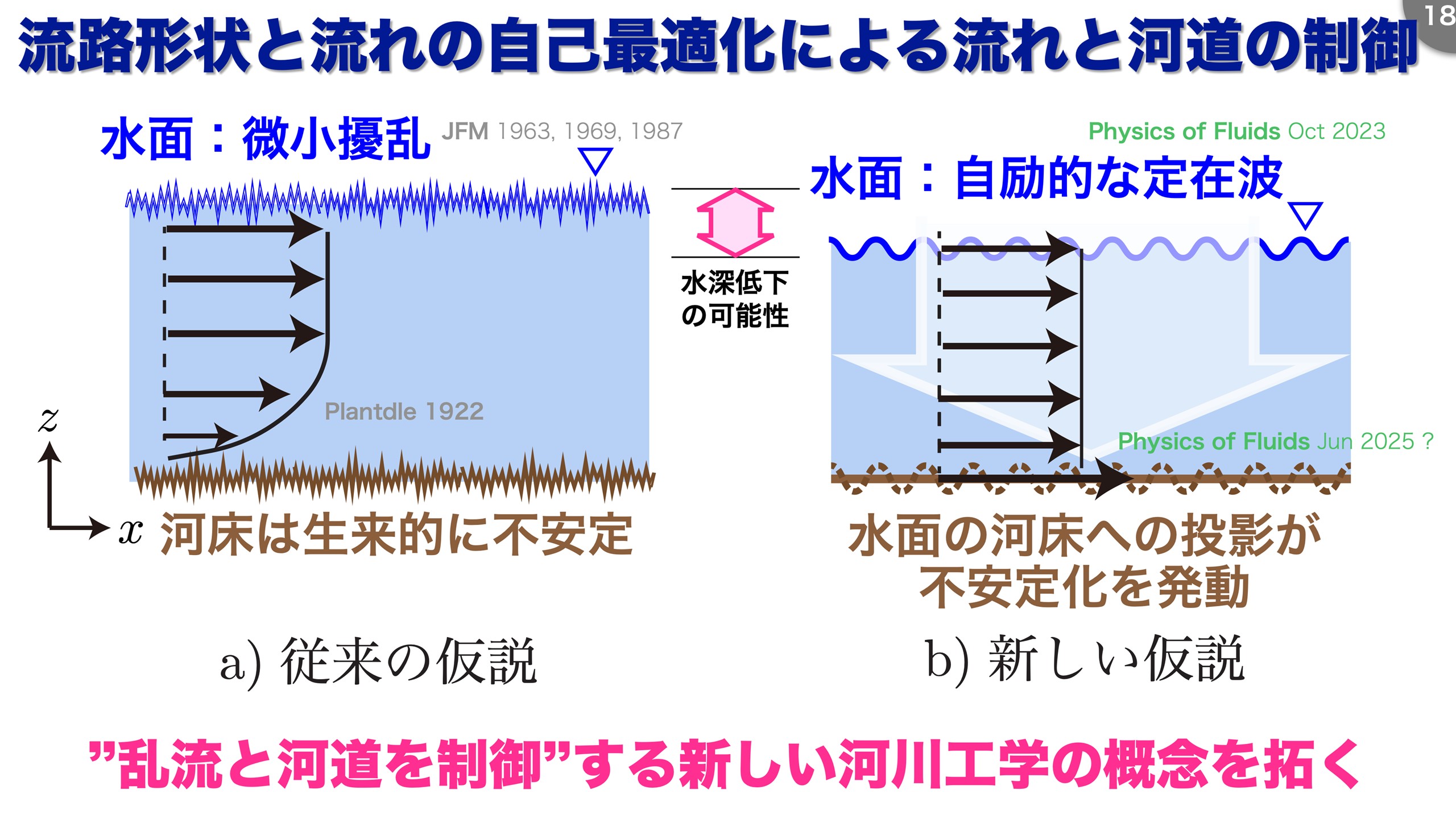

三つ目の話題として、水理学の根本を覆すような最新の研究成果についてお話しします。 今の水理学は、乱暴な言い方をすると、等流の呪縛から抜けられていません。 その呪縛から抜けると川の挙動の予測性能が上がり、その結果、治水と自然環境の保全が両立する河道ができてくるのではないかという話をします。

イギリスでリーキーダム(図1)を調査した際、リーキーダムの縦断方向の配置間隔をどうしているのか聞いたところ、河川工学の知見に基づいて大体川幅の7倍ぐらいに設置しているということでした。 これは、河川の設計の際の砂州の波長に該当するとされているのですが、その一方、なぜ7倍になるのかはっきり説明している人はいなくて、この時代だからこそ川の物理の理解をもう一段階深める必要があるのではないかと現地で考えました。

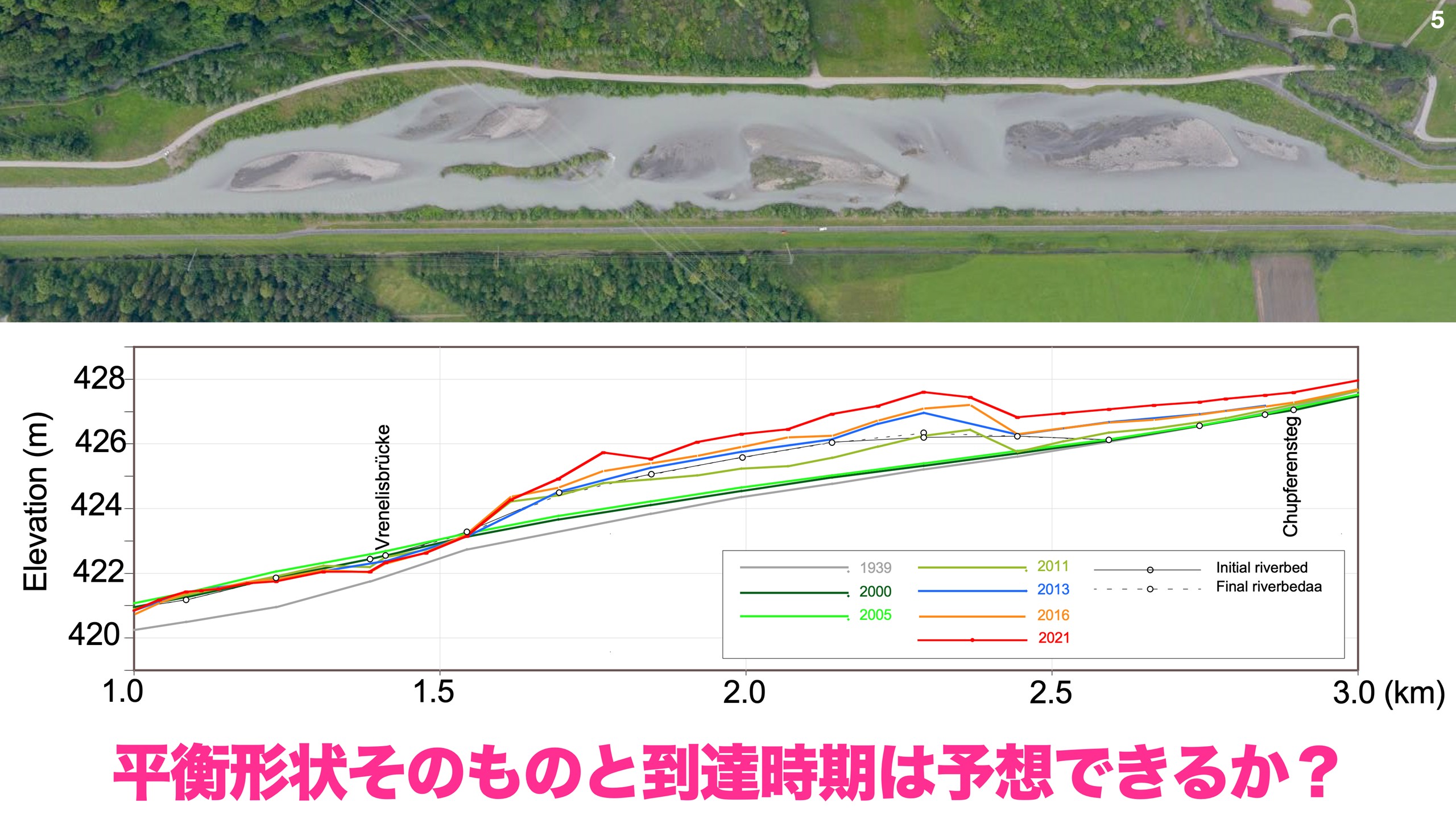

スイスのリント川(図2)の河道拡幅箇所では、想定を上回る速度で堆積が進んでいるとの話を聞きました。 この想定していた川の平衡形状やその到達時期をどう予測できるのかというのも研究対象になりうると現地で考えました。

イン川(図3)では、現地で、治水と環境を両立する河道設計をしているという話を聞きました。 これを力学的に説明しろと言っても、誰もはっきりと説明できません。 ここも今後の研究対象になるのではないかと考えました。

自己組織化現象とは何かということですが、同一の力が作用したとき、その結果として同じ形(カタチ)ができる、そういう自然現象のことを自己組織化現象と言っています(図4)。 化学の分野から言われ始め、生物学や力学の一部で使われ、材料学や建築学にも広がりました。 河川工学ではまだ明示的に使われた前例はないと思います。 自己組織化現象の特徴は、周期的な形ができ、それが力学的に安定していること、力の作用が最小になるというものです。

材料学の成果を紹介すると、3Dプリンターでダイヤモンドの結晶構造を無数に作って薄板の間に挟んで段ボールの代わりのような板材を作ります。 それにより、鉄板に比べて比重が5%で強度が10倍の新素材ができます。 建築学では、コンクリート構造物の柱を植物の細胞を模倣して中抜きをすると軽量で高強度の柱ができるというような応用が進んでいます。

川の分野で自己組織化現象の最も典型的なものは、蛇行だと思います。 丈夫な形ができ、エネルギーの作用が最小になるという性質から、川に自己組織化現象を適用した場合のメリットとしては、洪水が流下しても壊れにくい、安定した形ができ、同じ流量での水位が下がる可能性があると考えています。 私は、2016年頃から、阿賀野川支川の早出川で、捷水路事業で直線化した河道に対して、羽根のようなものをつけ、川幅を増減する仕組みの実証実験をしています(図5)。 その結果、2つのメリットが得られました。 川幅の増減をさせることで、洪水時は砂州ができずに断面中央に流れが集まる、そして、流速と水深の空間分布が広くなることで、生物の種数も増えました(図6)。 もともとは速い流れを好む魚が多く棲んでいましたが、川幅の増減を組み込むことで緩やかな流れを好む魚と植物が帰ってきました。 事業開始から3年後の2019年から、鮭の自然産卵が20年ぶりくらいに見られました。 治水と環境保全の両立ができる工法であるため、国内の河川にも広がるといいなと思っています。

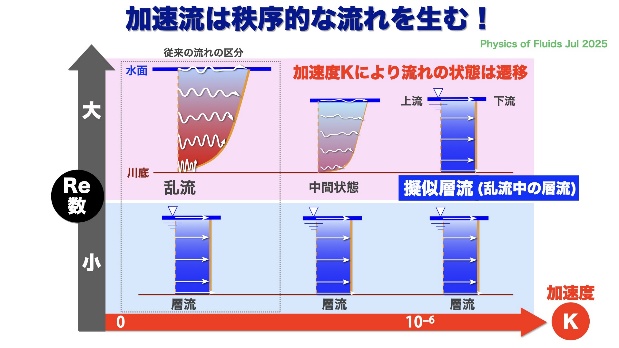

レイノルズ数について、流れの状態を層流か乱流か、秩序だった流れか、乱れが卓越した流れかに分ける指標だと学びます。 しかし、実は数学ではもう40年ぐらい前に、レイノルズ数で十分に乱流の領域の中においても、ある加速を与えた場合には乱流にも層流にもなるという特性があることを予言されていました。 乱流の場合には、よく教科書に出てくる対数型の流れができます。 ところが、川幅を下流に向かって狭めると流れが加速し、その度合いによって、対数型の分布から真っすぐに直立した分布まで連続的に変化します(図7)。 直立した分布というのは、底面で発生した乱れが自由流の中に介入せずに重力だけで流れる状態になるので、対数型に比べ、15~20%程度の水深の低減効果も分かってきました。

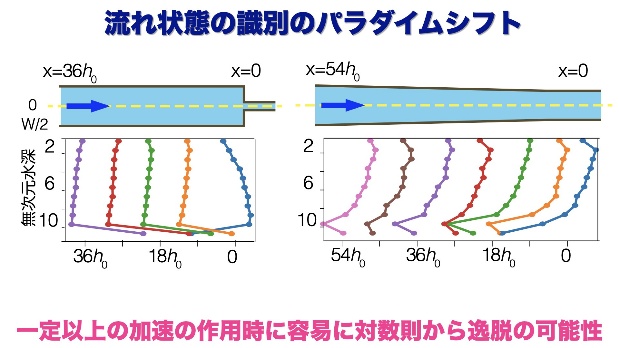

どうやって見つけたかというと、9種類の平面形状の水路において流速を詳しく測定(図8)することで発見しました。 一番加速の強い急縮の状態から、水路の平面形のハの字状の度合いを徐々に弱め、最大で水深の50倍ほどの距離で川幅を2割ほど縮めるような、おおむね直線流路に近い流れを作り、合計9つの水路で流速を精密に測定しました。 その結果、急縮の流路は、測定範囲のどこでも直立した流速分布になりました。 ハの字状の流路だと、対数則に似ていますが、低層で対数則よりも数倍速い流速になる不思議な現象になることが分かりました。 これらは「擬似層流」という現象です。

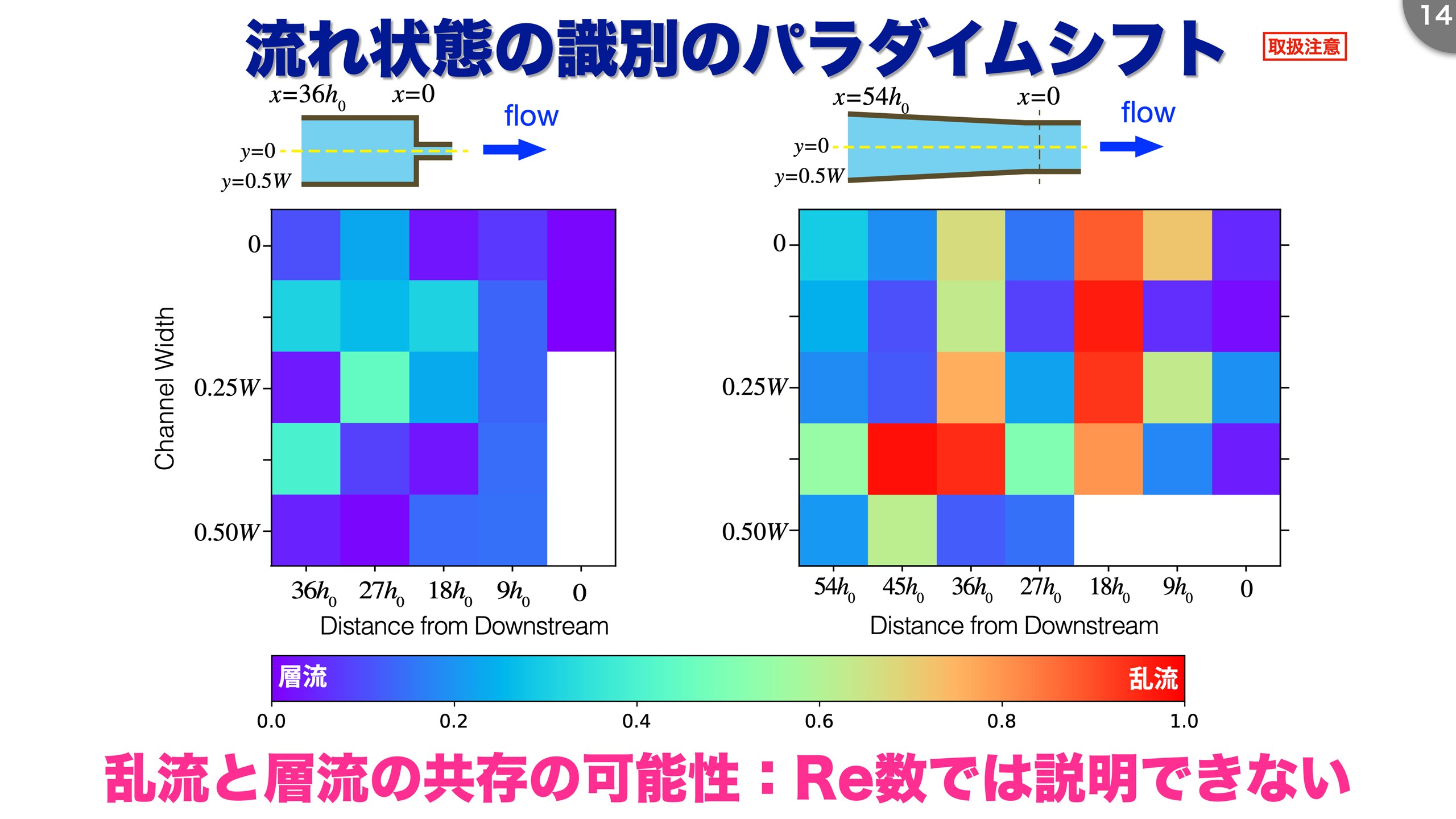

乱流状態か層流状態かを判別する相転移の力学に基づいて乱流、層流の識別をすると、急縮の場合は測定領域全体が乱流状態になります。 一方、ハの字状の流路では、平面的に見ると、パッチ状に乱流、層流が入り交じる流れになり、レイノルズ数では簡単に説明できない流れが形成されることが分かりました(図9)。

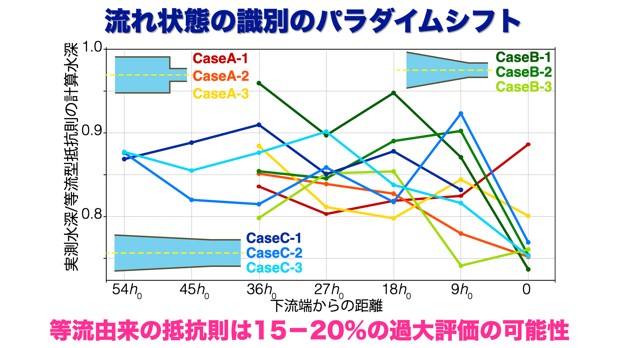

そしてもう一つ面白いのが、横軸に下流からの距離、縦軸に実測水位とiRICによる計算水位の比較をすると(図10)、今回実験したどの条件においても平均して縦断水位がおよそ15~20%下がることです。 予想では、ハの字状の流路は等流、今までの常識に近い流れに近づくかと思いましたが、結局のところ、加速状態が一定以上に介入したときには層流状態に近い、乱流の介入が自由流に及ばないような流れになり、等流由来の抵抗則に比べて15~20%水深が浅くなるということが分かりました。

こう見ると、測ることが大事ということが良く分かります。 上記の擬似層流の研究と別に、今まで砂州や蛇行のきっかけは川底にあると言われてきましたが、水面の起伏形状を精密に測定する方法を独自に作り、水面は見えにくい波があって、これがきっかけで河床の変化や蛇行が始まることも最近突き止めました(図11)。

総合すると、これまでは川底の不安定性や対数則を重視してきましたが、まず、加速が一定以上作用する場合には対数則から逸脱することがあり、また、水面に河川を不安定にするきっかけがあったりということが見えてきました。 こういうものを組み合わせると、乱流そのものや河道を制御できるという新しい河川工学が開拓できると考えています。

洪水時の川のことも知らないことが多いですが、平常時も簡単にアプローチできる割に知らないことが多いです。 最近、川の実測手法としてマルチバンドレーダーを開発していて、これを用いると、24時間、無人で、天気にも関係なく1km2ぐらいの範囲を1秒ごとに観測できることがわかってきました(図12)。 この測定結果に対して画像解析のPIVを用いると、平面的な流速分布が求められます。 先ほど紹介した対数測からの逸脱は模型実験でしたが、実河川でも今まで知らなかった川の流れの状態を把握できる可能性があります。

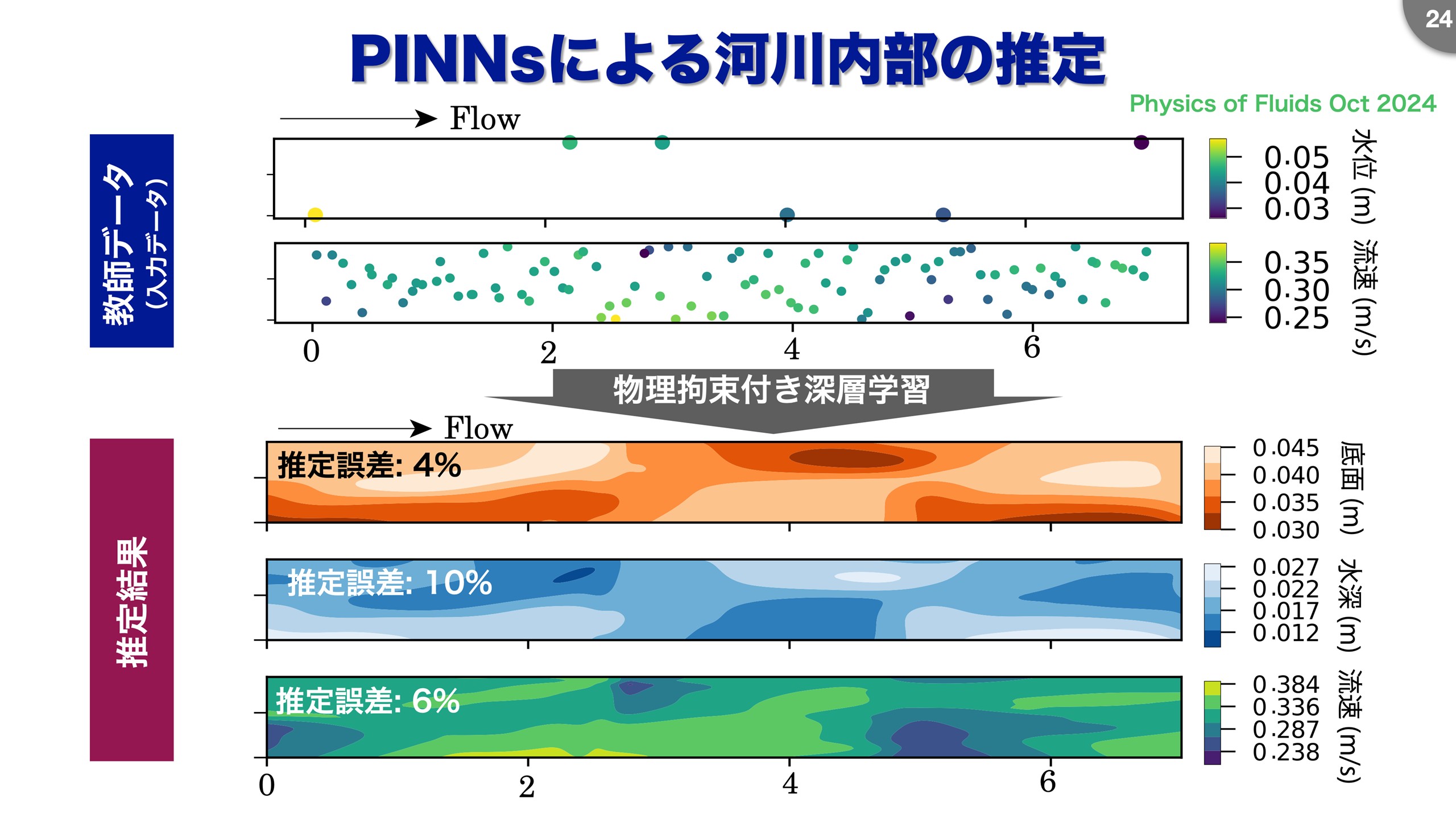

最近、様々な分野で深層学習が威力を発揮している話を聞きますが、先ほどの方法で水表面の流速の平面分布を測定し、それを教師データとした深層学習 (Physics-Informed Neural Networks:PINNs)により、未観測の河床を4~5%程度の精度で推定する方法も開発しました。 このように、平常時と洪水時の川の流れを理解する技術は随分出揃ってきました(図13)。

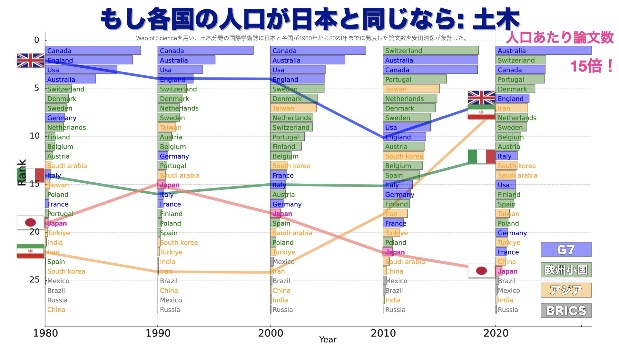

世界的に日本の土木の研究水準を見ると、2000年頃までは国際ランキングトップ5ぐらいでしたが、今はもう20位を下回る状況で、非常に低い順位です(図14)。 この状況だと、学生にも選ばれません(図15)。 治水と環境保全を一緒にやる新しい時代が来ているのですから、河川業界全体でこれを目玉となるように盛り上げることが大事だと思います。

最後に、測ることは大事ということを強調します。 それによって、生物多様性の向上や、私は治水の機能を柔靱性という、固めるだけじゃなくて粘りを持つことが、堤防だけではなく河道でも大事だと考えています。 河道の理解ができれば、技術的には治水と環境保全を両立した河道の設計を達成できると思います。 そうすることで、河川技術の上流に位置する計画系の人材を育成でき、技術力や研究力が回復し、流域治水とネイチャーポジティブの実現が高次元にできると思います(図16)。

この5年間ぐらい、スマホもコンピューター、パソコンも全て性能が毎年のように上がっているのはCPUではなくてGPUの側です。 GPUの計算能力は主に深層学習で使われています。 しかし、土木系の論文を見ていると、CPUをより使う数値計算系の研究がまだまだ多く、深層学習を上手に使ったという研究はほかの分野に比べて少ないです。 CPUとGPUの性能差は大体50~100倍です。 毎年スマホの計算能力のアップをGPUが担っているということは、インフラとしてGPUが手軽に使える状況になっているということです。 皆さんのそれぞれの仕事でGPUを意識的に使うようにする、これにより、河川技術を発展させる努めを分野全体で展開できればと思っています。